|

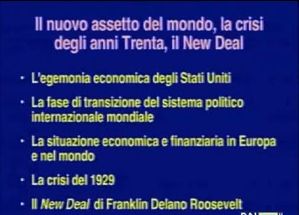

| Gli argomenti trattati in questo video. |

La Grande Guerra dà una forte scossa agli equilibri mondiali, avvia il processo di superamento della centralità dell'Europa, della centralità delle potenze europee nel mondo.

La logica e l'ottica dello sviluppo capitalistico si spostano così dalla produzione al consumo, al centro del sistema di impresa si collocheranno da ora in poi i consumatori.

In Europa invece si rimase ancora lontani da queste prospettive, si continuò su strade più tradizionali, che cercavano di rendere compatibili alti profitti degli imprenditori e bassi salari dei lavoratori.

La forza economica e finanziaria degli Stati Uniti è certo alla base del tentativo del presidente americano Wilson, di spostare il grande continente americano dal tradizionale isolazionismo

L'Europa viene lasciata al predominio continentale della Francia e al controllo della Gran Bretagna, il cui impero mondiale appare indebolito proprio sul terreno economico-finanziario, su cui si era costituito ed esteso lungo tutta l'età moderna.

Gli americani a loro volta, che pure sono ricchi di merci e di capitali, rifiutano di effettuare investimenti nei paesi europei, tutti in pesanti difficoltà economiche e sociali.

Un'altra causa importante della depressione economica alla fine degli anni 20 era nell'incapacità dell'economia mondiale di generare una domanda di merci sufficiente ad alimentare una espansione durevole.

Sul finire degli anni '20 ebbe effetti sconvolgenti nell'esperienza delle classi lavoratrici il dilagare di una disoccupazione di dimensioni inaudite, e questo divenne più che mai prima il problema massimo della convivenza sociale e della condizione civile.

Il diritto al lavoro diventava l'elemento essenziale dell'equilibrio sociale.

La produzione industriale della Gran Bretagna, sul totale mondiale, era scesa dal 14% del 1913 al 9,4% della fine degli anni '20; la Germania era calata dal 14,3% all'11,6%, gli Stati Uniti invece erano saliti dal 35,8% al 42,2%.

Dal 1926 era esploso negli Stati Uniti un grande boom speculativo che spinse un gran numero di

Il martedì nero del 29 ottobre 1929, l'indice dei titoli azionari di Wall Street crollò. Si mise in moto un circolo vizioso che si diffuse nei maggiori paesi capitalistici per cui ogni indice economico in ribasso, accentuava il calo di tutti gli altri indici.

Nei due grafici che vedete ora, sono rappresentati rispettivamente l'andamento della borsa di New York tra il 1926 e il 1933

e il numero dei fallimenti bancari negli Stati Uniti tra il 1928 e il 1933: come si vede la crisi esplosa nel 1929 proseguì fino al 1933, portando il valore medio delle azioni a un terzo del livello del 1926.

La crisi svelava il carattere effimero del boom speculativo degli anni precedenti, quando rispetto alla metà degli anni 20, i prezzi delle azioni erano cresciuti in maniera spettacolare, triplicando il loro valore, ciò evidentemente non per un reale aumento del valore del capitale e dei profitti delle aziende ma appunto per la speculazione finanziaria, che portava grandi e piccoli investitori a sperare di guadagnare non con i dividendi delle aziende, cioè con la ricchezza reale prodotta dalle diverse attività economiche, ma rivendendo i titoli ad un prezzo più alto di quello con cui l'avevano acquistato.

Così in Germania produzione e prezzi caddero e si ridussero, nel 1932, al 39% dei livelli raggiunti nel 1929.

La serie dei grafici che vedremo ora illustra le conseguenze della crisi nei principali paesi industrializzati.

In sequenza vediamo gli indici relativi alla flessione della produzione industriale negli Stati Uniti e nella Germania dove la crisi fu particolarmente acuta e nelle altre due potenze europee, Regno Unito e Francia, dove la regressione fu meno consistente.

La situazione fu resa ancora più drammatica negli Stati Uniti perché lì non esistevano misure pubbliche per la sicurezza sociale, a partire dal sussidio di disoccupazione.

Gli effetti della crisi furono disastrosi sul commercio mondiale, che in 4 anni, tra il 1929 e il 1932 calò di circa il 60% come vedete rappresentato dalla curva di questo grafico, relativa al valore totale delle merci scambiate sui mercati internazionali.

In sostanza si ebbe dovunque un deciso intervento dello Stato nell'economia, controllo del credito, limitazioni del commercio estero, accentuato protezionismo, spinte autarchiche, cioè a chiudere i traffici dentro i confini nazionali, regolamentazioni e svalutazioni valutarie, contenimento dei bilanci statali, aiuti alla produzione, lavori pubblici, sussidi di disoccupazione e altre forme assistenziali. Dappertutto prevalsero il controllo pubblico dell'economia e lo sviluppo di un settore industriale pubblico, la soppressione della libertà degli scambi internazionali, in una parola il protezionismo.

La crisi del '29 non era semplicemente una recessione economica, ma aveva coinvolto la società nel suo complesso e la stessa psicologia in modo profondo.

Il presidente democratico Franklin Delano Roosevelt fu eletto nel 1933 da una larghissima base sociale. Contro l'opposizione dei grandi gruppi capitalistici, Roosevelt indicava nei banchieri e nel sistema finanziario i principali responsabili della crisi. Denunciare un ceto sociale come responsabile di un fenomeno non casuale, indicare un nemico, consentiva un'ampia mobilitazione economica e sociale, come in caso di guerra.

La politica del New Deal fu un insieme di principi generali e di decisioni contingenti. Roosevelt affidò un ruolo e un potere senza precedenti a intellettuali, tecnici, sociologi, economisti, psicologi che affiancarono il potere esecutivo come consulenti e a volte come responsabili di uffici e amministrazioni.

Le relazioni tra stato ed economia furono ridefinite nei primi 100 giorni della presidenza Roosevelt. Il sistema finanziario fu riorganizzato con la creazione di un'assicurazione contro i fallimenti bancari e soprattutto col rafforzamento della Federal Reserve Bank, che divenne una specie di banca centrale sul modello europeo, grazie ai poteri concessigli dalla legge per la ripresa industriale nazionale, il National Industrial Recovery Act, Roosevelt creò un sistema di agenzie federali, con il compito di promuovere grandi opere pubbliche in tutto il paese, di dare lavoro ai disoccupati nei diversi settori produttivi e di frenare il crollo dei prezzi agricoli e industriali.

Per ottenere questo, il presidente procedette per suo conto lungo una strada simile a quella che veniva indicando nelle sue opere il grande economista inglese John Meinard Kanes: invece di puntare a mantenere in pareggio il bilancio dello Stato, veniva accresciuta la spesa e quindi il deficit di bilancio, nella convinzione che la crescita successiva avrebbe consentito di recuperare il deficit stesso, questa la politica cosiddetta del deficit spending.

Il grafico che vediamo registra il diverso andamento, tra il 1935 e il 1940, delle spese e degli introiti nel bilancio del governo federale statunitense, che nel '36 giunse a spendere più del doppio delle entrate pubbliche.

Questi progetti poi allargavano il consenso al governo federale, sia tra i disoccupati e le loro famiglie sia in strati sociali più larghi.

La famosa Tennessee Valley Authority fu un complesso piano di crescita di una zona economicamente depressa, che univa il rilancio dell'agricoltura con lo sviluppo della produzione di energia e con il lancio di settori produttivi più avanzati; era una sorta di rivoluzione per cui lo

Mentre in Europa e in Italia sorgevano economie miste, dove lo stato assorbiva e gestiva imprese produttive, industrie e banche, negli Stati Uniti l'intervento economico del governo restava limitato ai tradizionali settori di competenza: opere pubbliche, assistenza, tariffe, regolamentazione dell'attività finanziaria.

A somiglianza delle contemporanee trasformazioni dei sistemi politici, negli Stati autoritari europei (la Germania, l'Italia e l'Unione Sovietica), si stabilì un rapporto di tipo personale tra il presidente e le masse americane, sostenuto da un modernissimo apparato propagandistico: radio, cinema, comunicazioni di massa. Roosevelt appariva non semplicemente come un leader politico, ma come un condottiero che guidava il suo paese in battaglia: veniva così esaltato come un capo, ma non era un führer, dotato di poteri assoluti, anche perché il principio di fondo della politica americana restava pluralistico. A differenza degli Stati europei a Partito Unico, il New Deal tenne sempre presente l'esistenza di gruppi e interessi diversi nella società.

Sin qui abbiamo illustrato le caratteristiche e le scelte della politica di Roosevelt, ma quali furono i

Sul piano economico i risultati furono ragguardevoli ma non esaltanti. Tra il 1932 e il 1937 l'economia degli Stati Uniti non riuscì a raggiungere i livelli precedenti la crisi, a questi livelli si

Sul piano sociale il New Deal riscosse invece un successo pieno e incondizionato. Con la sua rivoluzione tranquilla. Roosevelt riuscì a rendere più compatta e solidale la compagine sociale statunitense, introducendo sia nelle istituzioni che nell'opinione pubblica, un concetto più ampio di giustizia sociale. In questo modo venne dissipato quel clima di intolleranza tra le fasce più ricche e quelle più povere che si era instaurato nel paese in conseguenza della crisi economica.

Sul piano internazionale Roosevelt, per attuare la propria impegnativa politica interna, fu costretto a contenere il peso degli Stati Uniti, assecondando in questo modo il sentimento isolazionista da

Vediamo adesso, in conclusione, i punti trattati in questa lezione:

Professore, quale periodo storico La ha più affascinata da studioso? E perché ?

Da giovane sono stato affascinato dalla partecipazione delle Brigate Internazionali alla guerra civile spagnola, dalla resistenza armata al nazifascismo e dall’impegno romantico dei giovani nelle battaglie risorgimentali.

E in quale periodo storico Le piacerebbe vivere, o fare un salto nel tempo, potendo scegliere ?

Come Woody Allen vivrei con piacere a Parigi tra gli artisti della Belle Epoque.

Crede che questo attuale momento storico sia preludio a grandi cambiamenti? Quali per esempio?

Questo è certo un periodo di grandi cambiamenti. Distinguerei però tra i progressi scientifici e medici che migliorano le condizioni e la qualità della vita e i guasti prodotti da una comunicazione globale, che privilegia il narcisismo degli incompetenti e la disinformazione criminale.

Quali sono i Paesi chiave che stanno dando una impronta maggiore all’attuale frangente storico?

Certamente la Cina che, miscelando il peggio del comunismo e il peggio del capitalismo, è riuscita a creare la più grande potenza economica e geopolitica del XXI secolo, proponendosi come erede legittima dei fasti dell’Impero di Mezzo.

Senza voler fare previsioni, ma guardando al quadro internazionale, crede che ci sia il germoglio di un ritorno alla decentralizzazione con poteri sempre maggiori alle regioni e alle realtà locali?

Vedo piuttosto una tendenza prevalente all’accentramento delle grandi entità superstatali. Decentramento e localismi mi sembrano tentativi subalterni di resistenza ai processi globali.

Siamo in un periodo di “cose mai viste”. Quale La colpisce maggiormente, da studioso?

Mi colpisce il declino della democrazia come processo di elevamento morale e culturale prima che politico, intimamente connesso col precipizio delle masse e delle presunte élites in un baratro di egotismo narcisistico e di volgarità compiaciuta.

Trump e Kim Jong Un : ci sono i presupposti storici per un conflitto?

Sono due marionette che esprimono al meglio il degrado attuale della politica ridotta a squallido avanspettacolo.

Si poteva prevedere negli anni addietro questa crisi del valore delle istituzioni? sarà necessario un ritorno all’autoritarismo come appare succeda in Spagna?

A mio parere tutto comincia nel 1975 col Rapporto della Commissione Trilaterale sulla Crisi della democrazia, che auspicava la riduzione della partecipazione democratica liquidata in termini economicistici come “eccesso della domanda”.

|

| Le tribù e gruppi etnici dei Nativi Nord e Centro Americani, denominati Indigeni, Pellerossa, Indiani d'America o Indios, prima dell'arrivo degli europei. |

Per visualizzare: "Culture e Tribù dei Nativi Nord Americani,

gli Indiani d'America", clicca QUI

|

| L'America degli inizi della colonizzazione, dal 1496, da parte degli europei, del Nord e Centro. |

|

| La colonizzazione spagnola del Centro America a partire dal 1496 e le colonie inglesi nell'est del Nord America, fino al 1750. |

|

| Le colonie degli europei nell'Est del Nord America, fino al 1775. Sono indicati i forti e le nazionalità dei colonizzatori. |

|

| L'espansione degli Stati Uniti d'America, gli USA, dalla Rivoluzione Americana del 1775, alle isole Hawaii, acquisite nel 1898. |

|

| In azzurro, i domini continentali degli Stati Uniti, escluse le Hawaii, con i nomi degli stati federali. |

|

| Cartina geografica politica dell'Europa nel 1914, all'inizio della Grande Guerra, la Prima Guerra Mondiale. |

|

| Cartina geografica politica dell'Europa nel 1930, fra le Guerre Mondiali. |

|

| 1° Cartina geografica politica delle colonie delle potenze Europee nel mondo nel 1938, prima della Seconda Guerra Mondiale. |

|

| 2° Cartina geografica politica delle colonie delle potenze Europee nel mondo nel 1938, prima della Seconda Guerra Mondiale. |

|

| Carta geografica fisica del continente Americano, con America Settentrionale, America Centrale e America del Sud. |

|

| Cartina geografica politica attuale del mondo, con le bandiere delle nazioni sovrane. |

|

| Carta geografica fisica del mondo. |

Per "Economia Politica 7° - Nel mondo dal 2013 al 2015" clicca QUI

Per "Economia Politica 5° - In Italia dal 1960 al 1990" clicca QUI

Per "Economia Politica 4° - Nel mondo occidentale dal 1973 al 1990" clicca QUI

Per "Economia Politica 3° - Nel mondo occidentale dal 1950 al 1973" clicca QUI

Per "Economia Politica 2° - Nel mondo occidentale dal 1940 al 1950" clicca QUI

Per "1992: Il meccanismo politico-economico che ha causato la formazione di questa UE con la conseguente

perdita della sovranità italiana" clicca QUI

Per "Toro e Orso in borsa" clicca QUI

Per "Le origini del nostro ordinamento economico: il governo dei ladri" clicca QUI

Per "La rivoluzione d'Islanda" clicca QUI

Per "Massoneria: storia, usi e costumi" clicca QUI

Per "Nell'ambito geopolitico, il processo italiano di svilimento della Costituzione e perdita della sovranità nazionale

a favore dell'Ue a guida franco-tedesca" clicca QUI

Per i post "Il pensiero nell'Italia contemporanea" clicca QUI

Per i post "Il pensiero nel mondo contemporaneo" clicca QUI

Per i post "La politica nell'Italia contemporanea" clicca QUI

Per i post "Storia dell'Europa" clicca QUI

Per i post "Astrologia evolutiva, progressiva, oroscopo, numerologia" clicca QUI

Per "Il Feg-Shui: Scuole della Bussola e del Ba Gua" clicca QUI

Per "I Chakra o Centri energetici fisici: dove sono e come si possono rilevare" clicca QUI

Per "Il Cattura-sogni" clicca QUI

Per "Ruota di Medicina dei Nativi Americani" clicca QUI

Per i post "Aforismi, Foto e Frasi dei Nativi Nord Americani (gl'Indiani d'America)" clicca QUI

Per i post "Cultura degli antichi Celti" clicca QUI

Per "Celti: storia e cultura" clicca QUI

Per "Breve storia del Cristianesimo, da setta giudaica minore al primato nella Roma imperiale:

Per i post "Cultura degli antichi Romani" clicca QUI

Per i post "Politica nell'antica Roma" clicca QUI

Per i post "Cultura degli antichi Greci" clicca QUI

Per "Elenco degli storici antichi dell'Occidente" clicca QUI

Per i post "Cultura degli antichi Ebrei" clicca QUI

Per "Ebraismo: origini, storia e cultura" clicca QUI

Per "Liguri: storia e cultura" clicca QUI

Nessun commento:

Posta un commento